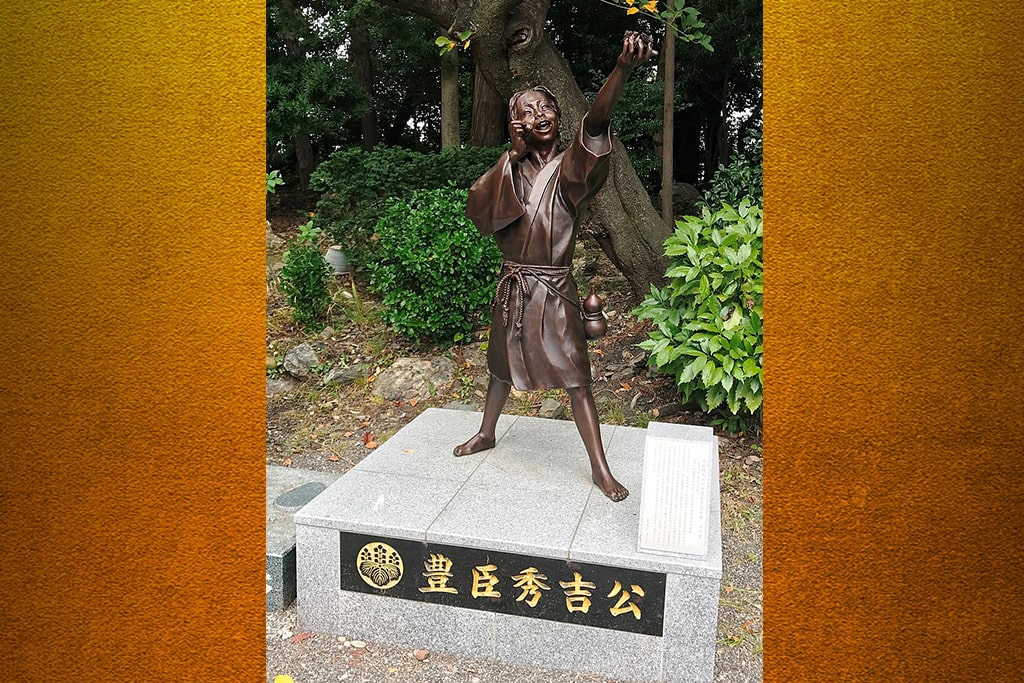

織田信長の後を継ぎ、信長さえも成し遂げられなかった天下統一を成し遂げた豊臣秀吉。

天下統一はそれまでにない一大事業だったので、多くの困難や苦労がありました。

天下統一を成し遂げるために豊臣秀吉は多くの戦国大名たちと合戦を繰り広げましたが、戦いだけで天下を取ったわけではありません。

「人たらし」豊臣秀吉が天下を取ることが出来たのは豊臣秀吉の巧みな外交のおかげでもあります。

それまで織田信長さえ成し遂げることが出来なかった天下統一を成し遂げ、天下人となった豊臣秀吉は、いったいどんな外交をしていたのでしょうか。

血を見ない統一方法

天下統一を成し遂げるためには、多くの戦国大名たちを自分の支配下に置いて管理する必要がありました。

戦国時代にほかの戦国大名を従わせる手段といえば一番に思いつくのは戦いで相手に勝ち、支配下に加える方法です。

実際、豊臣秀吉も戦いで多くの戦国大名たちを支配下に置くことに成功しています。

しかし、豊臣秀吉が相手を支配下に置くために重視したのは合戦だけではありませんでした。

頭脳を使っての戦略や外交といった合戦より味方の損害が少ない方法を重視していたのです。

その方法としては、相手をどんな人物か、本人や周辺を見極め、家臣間の人間関係さえも把握したうえで内部分裂を起こさせ、自滅に追い込んだり、あるいは温情をかけてやったりということがあげられます。

豊臣秀吉は戦いだけではなく、頭脳を使った外交で相手を自分の支配下に置こうとしていたことがわかります。

茶の湯を使った政治?

そんな豊臣秀吉が得意とした、策略を張り巡らした外交の場として重宝されたのは、意外にも茶の湯を行う場所でした。

当時、戦国大名を含め、日本で大流行していた茶の湯。

そしてその茶の湯を行う狭い部屋は豊臣秀吉の外交には欠かせないものでした。

そのため、茶の湯を確立し、侘茶を完成させた千利休を重宝していたのです。

茶の湯の場を使って行った豊臣秀吉の「茶の湯政治」の外交は順調で、天下統一には欠かせないものだったのです。

海外との外交は

しかし、そんな豊臣秀吉も海外との外交では今一つ力を出せませんでした。

当時は、長く安定していた中国を中心とする国際秩序が明の国力の衰えで変化しつつある時代でした。

豊臣秀吉はそんな時代に、日本を東アジアの中心に据え、それまでと違う国際秩序を築こうとします。

そのため、ゴアのポルトガル政庁、マニラのスペイン政庁、高山国などに服属と入貢を求めるのです。

更に朝鮮に入貢と明へ出兵するための先導を求めますが、拒否され、朝鮮出兵へとつながります。

その結果はよく知られている通り、失敗でした。

天下統一を成し遂げた豊臣秀吉の外交は国内では通用したものの、海外では通用することはなかったのです。