武士にとって刀は魂である、ということを聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。

武士にとって刀とはそれほど大切なものでした。

ただ戦いのための武器というだけではなかったのです。

戦国時代の戦国大名たちも多くの刀を持ち、そのいくつかはそのいわれなどとともに現存しています。

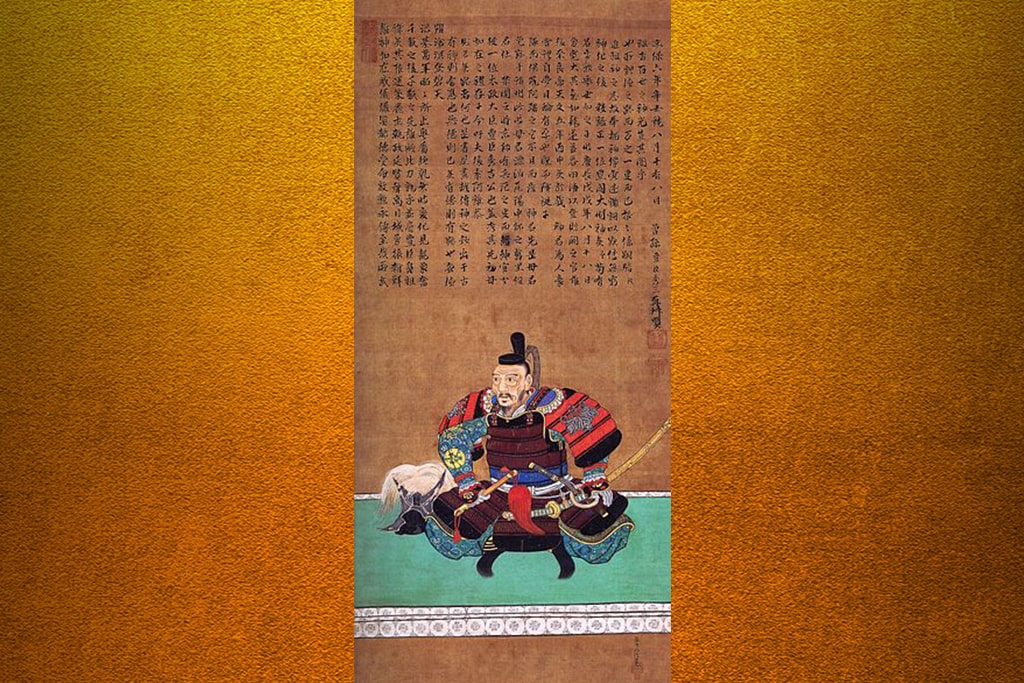

では、天下人となった豊臣秀吉は一体どんな刀を持っていたのでしょうか。

更に、豊臣秀吉にとっての刀とは一体どんなものだったのでしょうか。

武将にとって刀とは?

武将たちにとって刀とは戦いのときに自分の命を守り、敵を倒すための武器というだけのものではありませんでした。

戦国時代には数多くの刀が生まれ、戦国大名たちにも欠かせないものでしたが、時には戦国大名などの主君から戦などで手柄を立てた配下に褒美として下げ渡されるものでもありました。

実際、現存している刀には多くの逸話を持っているものありますが、そうした逸話とともに主君から配下へ、褒美という形で渡され、現在まで残っているものも数多くあります。

時に刀とは手柄を立てた証ともなるものだったのです。

秀吉が持っていた刀とはどんなもの?

天下人となった豊臣秀吉も、他の戦国大名と同じく、多くの刀を持っていました。

そのいくつかはその刀に関する逸話も残され、伝えられています。

例えば、どこの国だったのかはわからないものの、ある時光るものが木の間から見えたため、登ってみた先にあった鷹の巣で発見されたことがその名の由来となった鷹の巣宗近もその一つ。

更に、主に短刀を作っていた粟田口藤四郎吉光がその生涯でたった一つだけ作った太刀ということで名付けられた一期一振も豊臣秀吉が持っていた刀です。

また、他の人物が持っていた刀が豊臣秀吉のもとに渡ったこともあります。

それが鯰尾藤四郎という刀で、織田信雄が最初に持っていたものの、のちに豊臣秀吉が所有することになりました。

戦いのためだけではない?

その生涯で、様々な刀を所有することになった豊臣秀吉ですが、天下人となり、戦いに使うための刀はそれほど必要ではなくなりました。

しかし、豊臣秀吉はそれでも刀を持ち続けています。

それはなぜでしょうか。

豊臣秀吉が持っていた刀で朱塗金蛭巻大小拵えという刀があります。

この刀はのちに刀身と拵は越後新発田6万石を領した溝口秀勝に形見分けという形で渡っています。

また、鍔は浅野家へ渡るという道をたどりました。

この刀で見るべきはその華やかさ。

朱塗のさやには二筋の金の薄板がらせん状に巻き付いており、まるで宝のような華やかさを持っています。

天下人となり、実戦用の刀がほぼ必要なくなった秀吉ですが、この刀のように美術工芸品としての刀は自分の地位の象徴となっていたのです。

そのため、実戦で刀を使わなくなったとしても、豊臣秀吉には刀が必要だったのです。