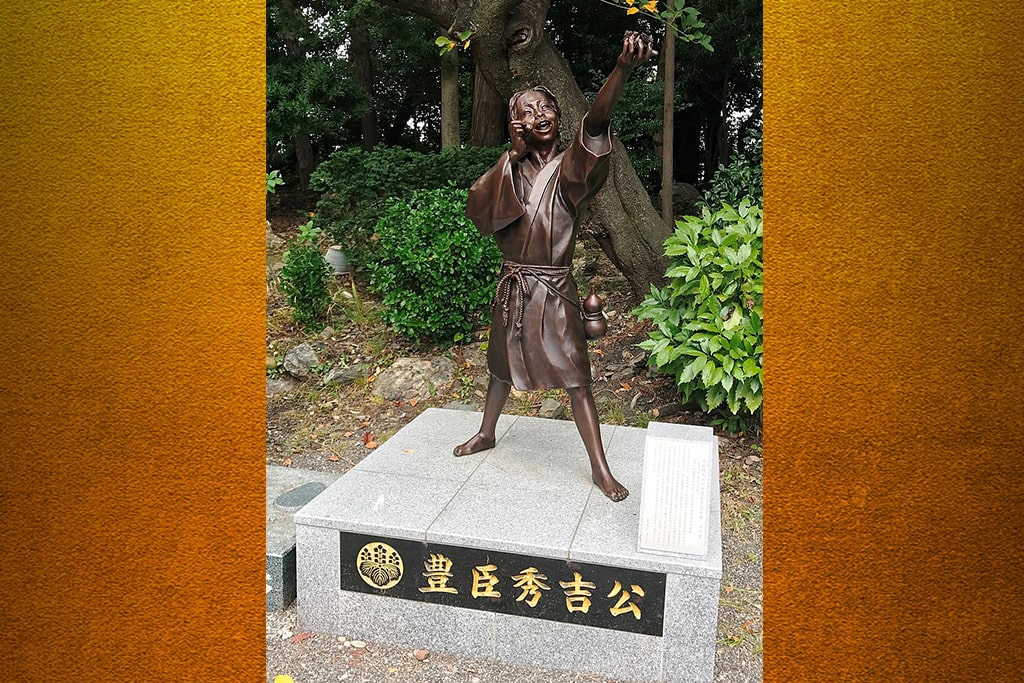

豊臣秀吉の主君である織田信長が襲撃され、亡くなった事件を本能寺の変といいます。

そして本能寺の変を知った豊臣秀吉は明智光秀を山崎の戦いで倒しますが、その間の豊臣秀吉の行動力には目を見張るものがありました。

一体豊臣秀吉はどういった経緯で明智光秀を追い込んでいったのでしょうか。

密書で知った本能寺の変

豊臣秀吉の驚きの行動をたどるには、本能寺の変を知ったところまで遡らなければなりません。

当時、豊臣秀吉は本能寺から遠く離れた備中国、現在の岡山県で毛利方の武将、清水宗治の高松城を水攻め中でした。

本能寺の変を豊臣秀吉が知ったのは事件が起こった翌日の6月3日のこと。

明智光秀が毛利方に送った使者を捉え、その使者が持っていた密書で知ったといわれています。

その時刻は、夜の10時ごろのこと。

そこから豊臣秀吉の驚きの行動力が現れてくるのです。

敵との駆け引き危機一髪!

本能寺の変を知った豊臣秀吉、もう毛利方にこれ以上時間を取られるわけにはいきませんでした。

すぐ毛利方と和議を結び、先発隊を京都に出発させます。

まず目指すのは当時の本拠地、姫路城。

その行動は毛利方が本能寺の変を知るまでに行われました。

毛利方が本能寺の変を知ったのは4日の17時ごろだというからその素早さがわかります。

また、ここで素早く姫路へ向かったのにはできるだけ早く明智光秀を倒す以外にも理由がありました。

もたもたしていては、織田信長が亡くなったことを知った毛利方に背後から襲撃されるかもしれなかったためです。

中国大返し、そのスピードとは?

そうして姫路城へ急ぎ、配下の将兵に備蓄米と金銀を惜しみなく振舞った豊臣秀吉は再び京都へ急ぎます。

6月6日に姫路城へ着いた後、9日には京都へ向けて出発しているのです。

また、高松城から京都までには海路を使ったとも、武具を脱ぎ、走って戻ったともされています。

武具を脱ぐと、走って戻るスピードは上がります。

そしてその武具は海路を使ってまとめて船で運んだという説があるのです。

こうした経緯を経て京都へ着き、山崎の戦いで明智光秀を倒したことにより、明智光秀の天下は12日間で終わってしまったのです。

こうして豊臣秀吉が京都まで戻っていったことは中国大返しと呼ばれる有名な出来事です。

現在の岡山県から京都まで、車もない時代にすさまじいスピードで駆け戻った豊臣秀吉。

つまり、約200キロを一週間足らずで戻ったことになります。

当時水攻め中だった高松城の毛利方と本能寺の変を知ってからすぐさま和議を結び、追撃を警戒しながらまずは姫路城へ駆け戻るなど、中国大返しで見ることが出来る豊臣秀吉のすごさはそのスピードだけではありません。

明智光秀を倒すためにどうすればいいかを考え、実行したその行動力がそのスピードを生み出した要因だったのです。