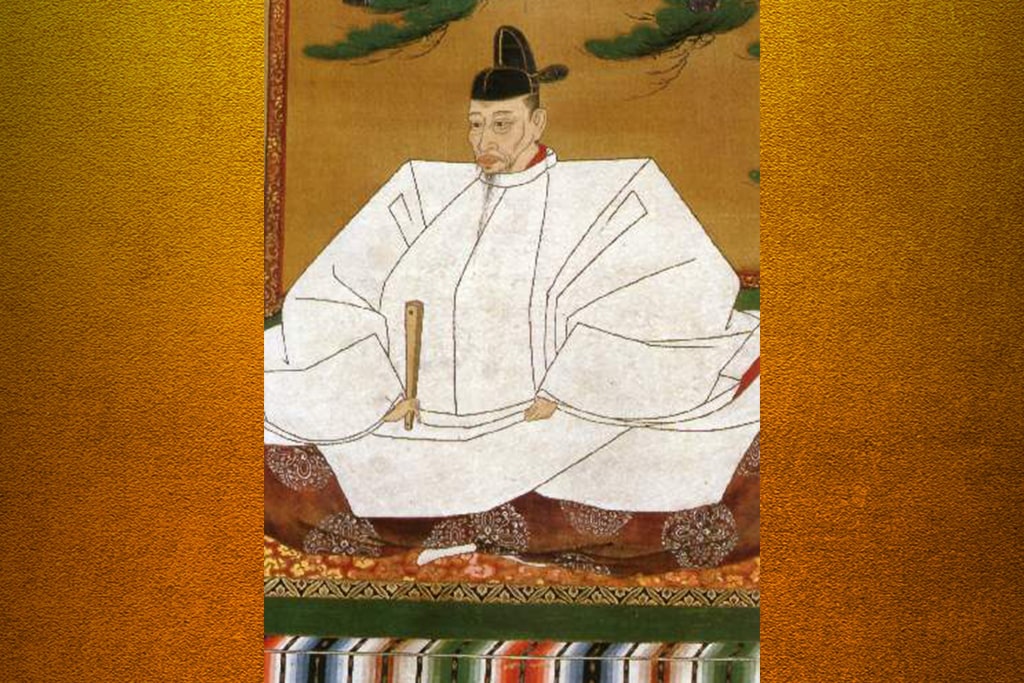

織田信長の後を継ぎ、やがて天下を獲ることになる人物、豊臣秀吉。

有名すぎるその人物はその生涯の中で数多くの城と関わりを持っていましたが、岐阜城もそんな城の一つです。

岐阜城の城主であったわけでもなかった豊臣秀吉。

では、いったい岐阜城と豊臣秀吉にはどんなつながりがあったのでしょうか。

岐阜城ってどんな城?

そもそも岐阜城とは一体どんな城なのでしょうか。

岐阜城とは美濃国井之口にある稲葉山に建てられていた城でした。

山城といわれる種類の城であった岐阜城ですが、実はもともとは全く別の名前の城。

その歴史は織田信長と斎藤龍興が対立していたことから始まります。

戦国時代、織田信長は斎藤龍興と戦い、稲葉山城などを手に入れました。

『信長公記』によるとその時、織田信長は手に入れた稲葉山城をそのまま使うことはせず、新しく岐阜城を作ったのです。

そうして岐阜城は誕生したのです。

豊臣秀吉と岐阜城のつながりは?

一見豊臣秀吉とは何の関わりもなさそうに思える岐阜城ですが、実はその誕生に豊臣秀吉は大きく関わっていました。

織田信長が斎藤龍興から稲葉山城を奪い取ることに成功した1567年の稲葉山城の戦い。

ここで豊臣秀吉は大きく関わってくるのです。

稲葉山城の戦いでは、この城をどう落とすかに勝利がかかっていました。

そこで、織田信長はその城を落とすために交通上、また戦略上重要な土地である墨俣という場所に出城を築くことにします。

この墨俣という名前は有名なので、聞いたことがある方も多いと思いますが、この土地こそ豊臣秀吉の大出世の始まりとなった墨俣一夜城の逸話のある土地です。

墨俣一夜城の逸話とは豊臣秀吉が一夜にして天守のある城をこの場所に築いたという逸話です。

つまり、この墨俣で城を築き、功績をあげたことによりまだ地位がそれほど高くなかった豊臣秀吉の大出世物語の始まりとなったのです。

そして、豊臣秀吉がこうしてこの戦いで功績をあげたからこそ織田信長が岐阜城を建てることが出来たのです。

続く岐阜城との縁

岐阜城が築かれた背景に豊臣秀吉が出世するきっかけとなった稲葉山城の戦いの功績がありましたが、豊臣秀吉と岐阜城とのつながりはそれだけではありません。

のちに織田信孝が美濃国を拝領し、岐阜城の城主となったころには、豊臣秀吉や池田恒興が兵を引き連れて岐阜城に迫っていたり、さらにのちの世では豊臣秀吉の姉の子であり、豊臣秀吉にとっては甥の当たる豊臣秀勝が岐阜城の城主となったりしているのです。

豊臣秀吉にとって大出世の始まりの戦となった稲葉山城の戦いでの勝利により、岐阜城が建てられ、さらに豊臣秀吉の甥が岐阜城の城主となったりなど、豊臣秀吉と岐阜城には実は大きなつながりがあったのです。